자신의 이름은 아마 태어나 살면서 가장 많이 듣게 되는 단어일 것입니다.

예로부터 우리나라 문화권에서는 이름을 중시했습니다.

잘못된 행동을 많이 하는 사람들에게 '꼴값' 떤다며 사람취급을 하지 않고, 훌륭한 이름을 하여 가문의 이름을 드높이는 사람들에게 '이름값' 한다며 칭찬을 하기도 합니다.

우리 조상들은 입신양명(출세하여 세상에 이름을 알림)이라고 하며 자기 수양에 힘쓰고 품위유지에 많은 시간을 투자했습니다.

현대 우리나라에서는 한문 이름이 대부분이죠.. 이름이 바뀌면 운명이 바뀐다는 말 들어보셨나요. 우리나라는 예로부터 이름이 인생의 앞길을 결정할 수 있다는 믿음으로 명리학이라 불리는 작명 법칙에 따라 정성을 다해 작명하여 호적에 올려왔습니다.

이름을 지을 때 사용하는 작명이론은 몇백 페이지 책이 나올 정도로 종류도 많고 복잡합니다.

간단히 말하면 이름에 쓰일 한자의 획수와 오행상생론을 고려해서 길흉을 점치고, 아이의 사주 (태어난 년 월 일 시간)을 고려해서 좋은 글자를 찾는 방식이라고 할 수 있습니다.

이러한 작명법은 언제부터 시작되었을까요? 우리의 이름의 역사, 알아보도록 합니다.

고대 삼국시대까지만 해도 사람들은 순수 우리말로 된 이름을 주로 썼습니다.

예를 들어 부여의 왕이었던 금와왕의 '금와'라는 이름은 후대에 한자식으로 표기한 것이고, 원래 금개구리 같이 생긴 아이가 태어나면 말 그대로 '금개구리'라고 이름을 붙였었습니다.

그러다 신라가 전성기였던 6세기 전후, 중국문화의 영향을 받기 시작하면서 왕족, 귀족들을 중심으로 한자식 이름을 선호하게 됩니다. 신라 말에서 고려 초기가 되면서 지금과 같은 세 글자 이름이 완전히 자리를 잡게 됩니다.

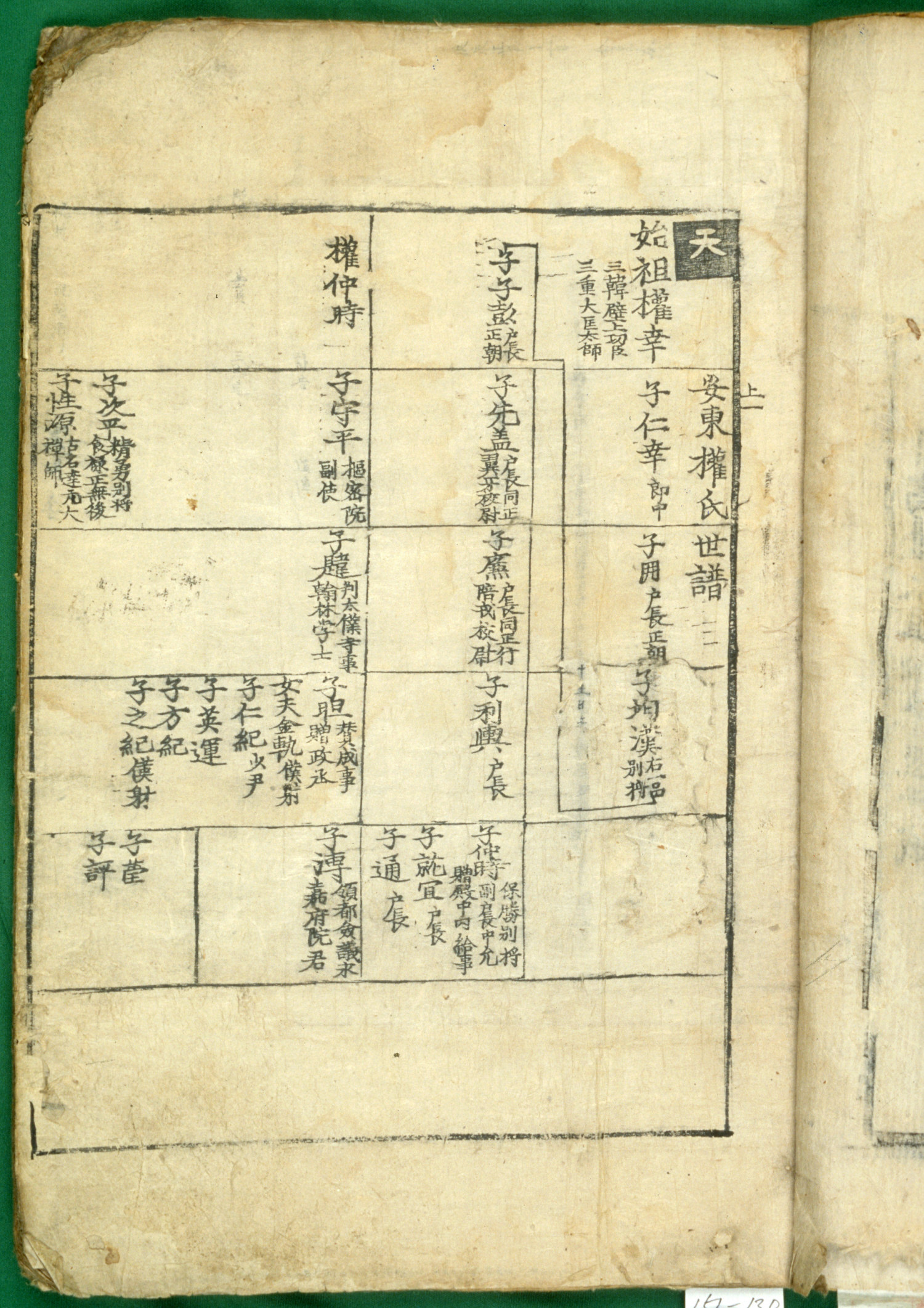

- 돌림자(항렬자)

돌림자 역시 한자식 이름이 정착했던 신라말기부터 존재했는데,

한국인의 이름은 보통, 가문사람들이 공유하는 글자인 성, 가문에서 같은 세대 사람들이 공유하는 글자인 돌림자에, 나만의 글자하나를 더해 3글자로 구성됩니다.

내 가문의 나와 같은 세대 사람들이 공유하는 글자란 항렬자를 말합니다. 돌림자라고 말하기도 하죠.

이전세대의 앞글자가 항렬이면 그다음 세대는 뒷글자 항렬을 따르는 것이 보편적인 원칙입니다. 이 항렬문화는 원래 형제자매끼리 이름 글자를 공유하는 돌림자 문화에서 따왔습니다.

항렬자를 넣으면 이름만 들어도 문중의 상하관계를 알 수 있고, 항렬은 문중의 공통으로 사용하여 일가친지를 쉽게 판별할 수 있었습니다.

고려시대까지만 해도 찐 호적메이트인 2 촌간에만 돌림자를 사용했는데요. 4촌 6촌 8촌으로 점점 사용범위가 넓어지더니 18세기 후반에는 동성동본의 양민 남성이라면 웬만해선 항렬자를 따르는 수준으로 확대됩니다. 신분세탁과 족보위조가 만연하던 당시, 하층민은 상층민을 지향하기 위해서, 상층민은 자신의 신분을 더 견고히 보여주기 위해 항렬자를 썼던 것이죠.

요즘엔 항렬자를 따르지 않고 부모가 원하는 방식으로 아이의 이름을 짓는 경우가 훨씬 많아진 것 같긴 합니다.

지금은 하나의 이름으로 평생을 살아가지만

옛날 사람들은 참 이름이 많았는데요, 이름의 종류에 따라 사용하는 시기, 용도가 달랐다고 합니다.

-아명

의술이 발달하기 전에는 아이들이 유아기에 많이 죽었기 때문에 태어난 아이에게는 아명(토심)을 사용하였다고 합니다. 주로 관례 직전까지 쓰인 이름이며 한국뿐만 아니라 중국이나 일본에서도 쓰였습니다. 옛날에는 흔히 볼 수 있었지만 오늘날에는 거의 쓰지 않습니다. 오늘날에는 잉태된 이후 임신 중 태아에게 붙이는 '태명(배냇이름)이 어떤 의미에서는 아명의 위치를 차지하고 있다고도 볼 수도 있겠습니다.

오래 살라는 의미를 담아 일부러 아명을 천하게 짓는 경우도 있었습니다. 옛사람들은 미인박명(가인박명)이라고 하여, 이름이 아름다우면 장수하기 어렵고, 삶이 기구할 것으로 믿었다고 합니다. 또한 자식의 아명을 천하게 지으면 전염병이 아이를 피해 간다는 속설도 있었습니다. 아명을 천하게 짓는 것은 아이들의 생존율이 낮았던 시대다 보니 특이한 아명을 지어서라도 아이들을 오래 살아남게 하려는 부모들의 간절함일 것입니다.

- 자

아명은 관례를 치르기 전에 불렸다면 성인식인 관례를 치르고는 자로 불렸습니다.

고대 중국이나 한국에서는

부모나 주군, 스승 등의 한정된 손윗사람이 아니면 타인을 함부로 날 때부터 붙여진 이름인 명(名)으로 부르는 것은 큰 결례로 생각했습니다.

때문에 성인이 되었을 때 성인으로 어느 정도 격식을 차려 부를 수 있도록 지어주는 새 이름을 받았습니다.

동년배거나 비슷한 계층이라 함부로 하대하기 힘든 사람끼리 자로 부르는 것이 상대방을 존중한다는 표시라고 합니다.

단, 격식을 갖추어 사용하는 이름이라고 해도 자는 어디까지나 동료나 상관 아니면 동년배 정도만 자연스럽게 부를 수 있었으며, 자식이나 신하 등 아랫사람이면 부모나 군주의 자를 부를 수 없었다.

- 호

호는 주로 자기가 살던 지명에서 유래되는 특징 이 있습니다.

호는 사람이 본이름이나 자(字) 외에 허물없이 부를 수 있도록 지은 호칭입니다. 본래의 이름을 부르는 것을 피하는 풍속에 뿌리를 두고 있다. 중국에서는 당대부터 사용되기 시작하여 송대에 보편화되었고, 우리나라에서도 삼국시대부터 나타나기 시작했다고 합니다.

이후 고려 중기부터 점차 호의 사용이 증가하다가 조선시대에는 거의 모든 지식인이 호를 지니게 되었습니다.

한자문화권에서 호의 사용은 사람의 이름에 특별한 의미를 부여하고 이름을 존귀하게 여기는 경명사상敬名思想에서 나온 문화이다. 특히 성인이 된 사람은 자신이든 남이든 본명으로 부르는 것을 삼갔고, 스스로를 낮춰 겸손을 표시하려는 경우에만 자신의 이름을 썼습니다.

또한 임금·스승·아버지 외에 다른 사람이 자신의 이름을 함부로 부르는 일을 모욕이나 멸시로 여겼기 때문에 본명 대신 쓸 수 있는 자와 호가 등장한 것으로 볼 수 있습니다. 특히 호는 자보다 편하게 부를 수 있으며, 호를 짓는 데도 제약이 거의 없어 일상에서 더 많이 이용되었습니다.

호는 자신이 짓기도 하고, 남이 지어 부르기도 하였는데,

예를 들면 겸재정선에서 겸재, 단원 김홍도의 단원, 율곡 이이의 율곡 등이 있습니다. (아호 시·문·서·화의 작가들이 사용하는 호, 필명과 같은 용도)

호 중에 시호( 및)는 사람이 나라에 큰일이나 재상을 하고 죽은 후에 임금이 내려 주는 호입니다. (예: 충무공 이순신)

- 현대의 작명법

현대에는

저는 고모께서 비싼 돈을 치르고 이름을 받아왔다고 들었습니다

요즘은 항명을 꼭 따르지 않고, 작명어플을 이용하거나 작명소나 철학관에서 좋은 이름을 받아오는 경우도 많이 있는데요. 현대에 사용하는 작명법 이론은 종류도 많고 복잡합니다. 아주 간단히 정리하면 이름에 쓰일 한자의 획수와 오행상생론을 고려해서 길흉을 점치고, 거기에다 아이의 사주 즉 태어난 연월일 시간까지 고려해서 좋은 글자를 찾는 방식이라고 할 수 있습니다.

다만 학계에 따르면 이러한 작명법이 전통적이라고 말하기 어렵다고 합니다.

우선 조선왕실에서 작명을 할 때는 오행, 획수, 사주 모두 전혀 고려하지 않았습니다. 좋은 뜻과 음을 가졌는지, 균형 있게 생긴 글자인지가 중요했습니다.

"음과 뜻이 좋고 글자모양도 좋으며 상용자에 드물게 들어가는 글자라야 정할 수 있다." (승정원일기- 영조 12년 1월 4일)

백성들이 왕의 이름 한자는 사용할 수가 없었기 때문에 최대한 피해를 주지 않도록 평소 잘 쓰이지 않는 딱 하나의 글자만 골랐습니다. 조선 왕들의 이름이 대체로 외자인 것이 그런 이유이죠.

가문별 항렬자는 오행상생법에 따라 정해지는 경우가 많았으나 역시 사주나 획수는 고려되지 않았습니다. 심지어 한자의 획수를 따지는 건 일본 문화라는 분석이 일반적인데요. 일제강점기 창씨개명 시기에 작명 수요가 늘어나면서 일본에서 유행하던 구마사키 켄오의 작명법이 도입된 거라고 봅니다. 명리학 박사님의 강연을 들어봤는데, 이름이 정말 운명을 결정하거나 하지는 않는다고 하더랍니다. 개명 이후에 일이 잘 풀리는 건 이름을 바꿔서라도 상황을 바꿔보겠다는 간절함이 운명을 바꾼다는 것이 맞다고 하더군요.

그렇다고 이런 작명방식이 비과학적이니, 미신이니 하며 비난해선 안 되겠지요. 설령 미신일지언정 우리 아이에게는 아주 작은 불운과 나쁜 기운조차 닿지 않길 바라는 게 부모의 당연한 마음이니까요.

- 동서양의 이름

우리나라는 법적으로 어머니, 아버지와 동일한 이름을 사용할 수 없습니다.

부모뿐만 아니라 조부모나 형제자매처럼 가족증명서에 있는 사람과 같은 이름으로는 출생신고가 안된다고 하더라고요.

하지만 서양권에서는 '주니어'나 '2세'를 붙여서 부모나 조부모의 이름을 그대로 쓰는 경우가 종종 있지요.

TV를 보다 보면 외국인들의 이름 뒤에 Sr. (시니어), Jr. (주니어), 1(2세), I1 (3세), IV(4세), V(5세)가 붙은 경우를 본 적이 있으실 텐

데, 이게 바로 그 경우입니다.

sr. 는 아들에게 이름을 물려준 아버지, Jr. 는 그의 아들, |1는 아버지가 아닌 할아버지, 삼촌 등의 윗세대의 이름을 물려받은 경우,1l1는

할아버지와 아버지의 이름이 똑같고 그 이름을 또다시 이어받은 경우에 두 사람을 구분하기 위해 이름 뒤에 이런 Suffix라고 부르는 접

미사가 붙는다고합니다.

미국의 유명 영화배우인 로버트 존 다우니 주니어 (Robert John Downey Jr.)씨와 그의 아버지 로버트 존 다우니 시니어 (Robert J

ohn Downey Sr.)씨를 그 예로 들 수 있겠네요.

이는 윗사람에 대한 존경을 표하는 방식에 문화차이가 있기 때문입니다. 앞서 말했듯, 우리는 예부터 서로의 본명을 부르는 것조차 무례하게 생각했습니다. 우리는 예부터 조상의 이름을 최대한 피해서 쓰는 게 예의였습니다. 지금도 어른의 함자는 그대로 입에 담지 않고 글자마다 자자를 붙이곤 하죠. 반면 서양권은 조상이나 성인의 이름을 그대로 사용함으로써 존경을 표했습니다.