설날, 어디까지 알고 있나요? 설날에 대한 몇 가지 재미있는 이야기들을 가져와 봤습니다.

설날의 어원

설날의 어원은 낯설다, 새롭다는 뜻에서 유래했다고 합니다. 설날이란 단어는 새로운 시작의 생소함과 신중함을 담고 있습니다.

섣달그믐

요즘은 잘 안 쓰는 말이지만 설날 전날을 섣달그믐이라고 하는데요.

음력을 사용한 동아시아 문화권에선 음력을 기준으로 한 해의 마지막 날 밤에 그믐달이 뜨는 날을 '섣달그믐'라고 부르며 새해를 맞이할 준비를 하는 날로 여겼습니다.

섣달그믐은 음력 12월의 마지막 날입니다. 우리나라에서는 음력 12월의 명절로, 대회(大晦)라고도 하며, 섣달그믐의 밤을 제야(除夜) 또는 제석(除夕)이라고 부릅니다.

섣달그믐에는 설날을 맞이하기 위한 다양한 세시풍속이 있었습니다.

[ 눈썹 세는 날 ]

“눈썹 세는 날”이라는 말도 있습니다.

이날 밤에 방·뜰·부엌·곳간·변소 할 것 없이 집안 구석구석에 불을 밝혀 놓고 잠을 자지 않는데, 이를 수세(守歲)라 하며, 잡귀의 출입을 막기 위한 것입니다.

부뚜막 솥 위에 불을 밝히는 것은 조왕신을 위한 것이라고 합니다.

이날 밤에 잠을 자면 눈썹이 희어진다고 하여 잠을 자지 않았는데 그 유래는 도교(道敎) 경신수세(庚申守歲)에서 왔습니다.

도교에서는 60일에 한 번씩 돌아오는 경신일이 되면 사람 몸에 기생하던 삼시충(三尸蟲)이

사람이 잠든 사이에 몸을 빠져나와서 옥황상제에게 자신이 기생하던 인간의 지난 60일 동안의 잘못을 고해바쳐 수명을 단축시킨다고 합니다.

그래서 밤에 잠을 자지 않고 깨어있으면 삼시충이 몸에서 빠져나가지 못함으로써 옥황상제께 자신의 죄가 알려지지 않아 오래 살 수 있다고 믿은 것입니다.

[ 세찬 ]

섣달그믐날에는 설날 차례를 지내기 위해 여러 가지 음식을 만드는데, 이를 세찬(歲饌)이라고 합니다.

주부들이 세찬을 만들 때 남자들은 집 안팎을 깨끗이 청소하는데, 외양간을 청소하고 거름도 퍼내며, 설을 맞을 준비를 합니다.

이렇게 하면 묵은해 (이번 해)의 잡귀와 액은 모두 물러가고 신성한 가운데 새해를 맞이할 수 있다고 믿었다고 합니다.

[ 묵은세배 ]

설날이 되면 세배를 하지요, 설날 전날이 섣달그믐에도 세배를 하는데요, 이날은 저녁에 사당에 절하고 세배를 하듯 어른들에게 절을 하는데 이를 ‘묵은세배’라 합니다.

[참고 -한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전]

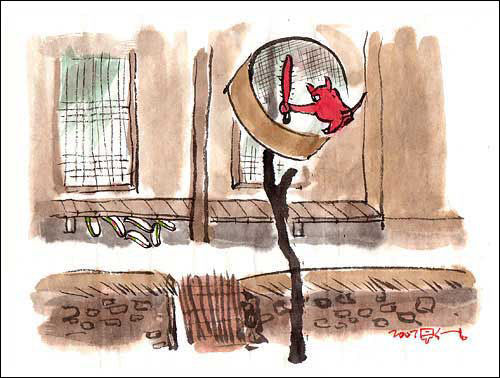

[ 야광귀(양괭이) ]

과거 우리 조상들은 섣달 그믐날 밤에 야광귀라는 도깨비가 마을에 찾아온다는 믿음을 가졌습니다.

아이들의 신을 두루 신어보고 발에 맞으면 신고 가버리는데, 그 신의 주인에게는 불길한 일이 일어난다고 믿었다고 합니다.

그래서 아이들은 신을 감추거나 뒤집어놓고 잠을 잤습니다.

체를 마루 벽이나 장대에 걸어 두기도 하는데,

야광귀는 셈을 하는 것을 좋아해서 체를 보면 그 구멍의 개수를 센다고 합니다,

신을 훔칠 생각을 잊고 체의 구멍이 신기하여 구멍이 몇 개인지 세고 있다가 닭이 울면 도망간다고 생각했기 때문입니다.

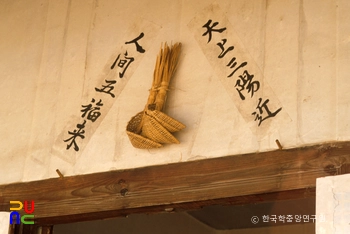

[ 복조리 ]

또 섣달 그믐날 밤에 쌀을 이는 조리를 새로 만들었습니다.

옛날에는 쌀 한 가마니에 들어간 모레나 이물질이 많았고, 이것을 걸러내지 못하면 밥을 할 수 없었다고 합니다.

이물질을 걸러내기 위해 쌀을 물에 넣고 휘휘 젓는 행위를 '쌀을 인다.'라고 합니다.

조리는 대나무를 쪼개, 국자와 비슷한 형태로 엮어 만듭니다.

이날 만드는 조리는 복을 가져다준다고 해서 복조리라고 부릅니다.

예전에는 새해부터 정월대보름까지 복조리 장수들이 복조리를 팔았다고 합니다.

조리는 쌀을 '모아 담는' 용도로 쓰였기 때문에 쌀을 담듯이 복도 담길 바라는 마음에서 연말에 복조리를 사서 부뚜막이나 벽에 달아놓았습니다.

지방에 따라서는 복 갈퀴라고 해서, 작은 갈퀴를 만들어 조리와 함께 걸었습니다.

복을 갈퀴로 쓸어서 복조리에 담길 바라는 마음에서 유래한 것이라고 합니다.

현대로 와서는 복조리 장수들이 직접 판매하러 다니는 풍습은 사라졌지만,

그 의미는 이어져온 듯합니다. 식당에 가면 복조리나 갈퀴등 전통용품이 장식되어 있는 것을 종종 볼 수 있는데,

이런 장식은 현대에도 복을 준다 하여 연말, 새해 선물, 개업선물로도 준다고 합니다.

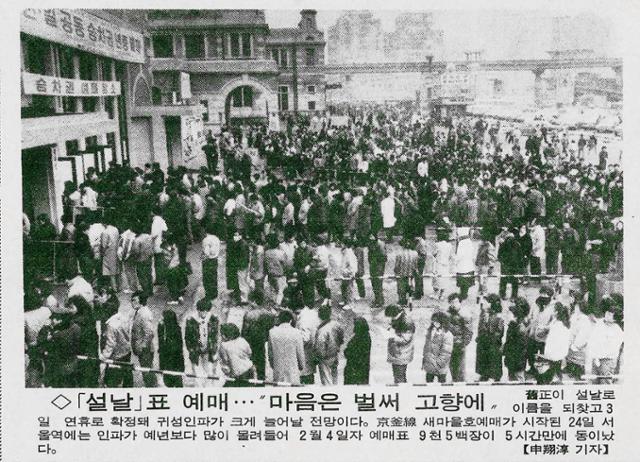

우리나라의 설날은 두 번? - 구정과 신정

우리나라는 구정과 신정, 이렇게 설날이 두 번 있는데요.

우리나라는 원래 음력으로 날짜를 샜습니다.

하지만 개항 이후 서양문물을 받아들이며 양력을 쓰는 게 보편적으로 되었고,

음력으로 섰을 때 설날과, 양력으로 셌을 때의 설날. 이렇게 두 설날이 존재하게 된 것입니다.

이때 옛날에 썼던 음력을 사용해 센 설날을 옛 (구) 자를 사용하여 구정, 새롭게 받아들여 쓰고 있는 양력을 사용해 센 설날을 새롭다 (신) 자를 사용하여 신정 이렇게 부르는 것입니다.

설날이 두 번에 걸쳐 있는 덕분에 우리는 1월부터 2월까지 새해 복 많이 받으라는 인사를 할 수 있지요.

까치설날의 유래

'까치 까치설날은 어저께고요 우리 우리 설날은 오늘이래요'

설날 하면 이 노래가 제일 먼저 생각나는데요, 그런데 까치의 설날은 왜 어제일까요?

설날에는 큰 설이 있고, 작은설이 있습니다. 설날의 전날 그러니까 섣달그믐을 작을 설이라고 부릅니다.

송아지, 강아지 할 때 이 '앚'이라는 단어가 작다라는 뜻인데요. 여기에 '(한)하다'가 결합하여 작은설을 아찬설 (앚+한)이라고 불렀던 것이죠.

이러한 의미가 점점 흐릿해지고 단어만 남다 보니 사람들이 편한 대로 아찬설,.. 아츠설,.. 하다가 아치설 ,, 현대로 와서 까치설이라는 말이 생기게 된 것이라는 것이 가장 유력한 설이라고 합니다.

또 참새목 종류의 새들은 시각이 좋은데, 까치도 사람의 얼굴을 기억하고 알아본다고 합니다.

까치가 새로운 사람을 보면 울어대는 특유의 울음소리가 있다고 하는데 ,

설날 전날엔 평소 못 보던 친척들이 모이니까. 까치가 울면 반가운 손님이 온다는 의미로 쓰인다는 말도 있습니다.

윷놀이로 신점 보기

과거에는 한 해의 길흉화복을 점치는 도구로 윷놀이가 사용되었다고 합니다.

도는 1개는 2 걸은 3 윷과 모는 4라고 숫자를 정한 뒤

윷을 세 번 던져서 나오는 숫자 배열에 따라서 한해의 운세를 풀이했다고 합니다.